官方公众号

青岛政策通微网页

最近几天青岛这座“会展之城”盛会不断。

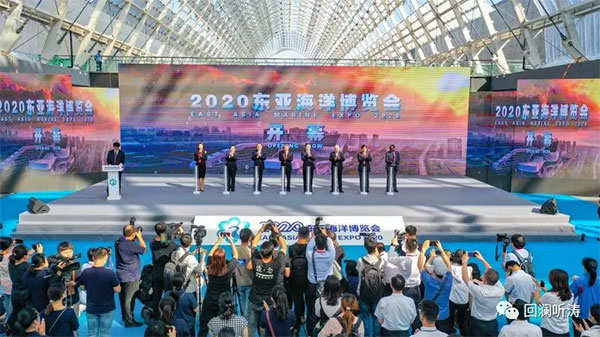

在2020中欧企业家峰会青岛论坛、2020世界工业互联网产业大会之后,以“开放融通、智享未来”为主题的2020东亚海洋合作平台青岛论坛接续而上,于9月22日在西海岸新区启幕。

论坛由中华人民共和国自然资源部、山东省人民政府主办,青岛市人民政府承办,青岛西海岸新区管委执行。这场已经连续5年在青岛举办的全球性海洋盛会,今年有了一些新变化,首次采用“线下+线上”的模式,举办“一主、四分、一赛、一展”七大板块活动,包括开幕式暨主论坛,国际健康海洋高端论坛、东亚海洋文化和旅游发展论坛、东亚港口联盟大会、国际海藻与健康产业大会等四个分论坛,新锐青岛·2020全球海洋人才创新创业大赛总决赛和2020东亚海洋博览会。

在2020东亚海洋博览会上,70余个国家和地区的前沿成果参展,6万平方米的展厅里设置了国际合作与战略产业、海工装备与海洋科技、新基建与新产业、国际消费商品、配套产业商品、渔业水产商品等六大展区,ABB集团、林德集团、俄罗斯石油、华为、大疆等770余家企业(机构)的5万种展品聚首青岛。其中,世界500强、行业领军企业、科研院所150余家。

务实的风格贯穿整个论坛的举办。

论坛的主题演讲,紧紧围绕着海洋产业发展当下面临的种种——航运贸易、航运金融、海洋文旅、产业成果发布、航运数字化……在逆全球化趋势抬头的现在,最能代表开放的海洋也面临着“逆潮”的最大冲击,让开放的海洋更加开放是推动全球经济复苏、促进资源要素更合理流动的必然选择。

平行举办的博览会上,务实同样是最鲜明的特色。

本届东亚海洋博览会首次为参展企业量身定制“一对一”专业观众邀请方案,“一对一”邀请专业买家。根据专业观众采购需求,精准匹配供应商,全力放大供需对接平台效应,保障展会实效。注重“展示+交易”,汇集上合组织及“一带一路”沿线国家、东盟与中日韩(10+3)国家商品,许多外国企业(机构)也可以通过东亚海博会平台,寻找到合作机会。青岛德国、青岛日本、青岛以色列“国际客厅”也亮相博览会,寻找将优质资源留在青岛、留在胶东的机会。

不过与论坛所采取的模式创新、展览创新相比,更大的变化则是全球发展形势的巨大变化,海洋产业的发展也在巨变的全球形势下面临着新的挑战和机遇。在这个百年未有之大变局中,在全球尚未从疫情冲击中恢复元气的危机时刻,旨在进一步深化开放合作机制,打造东亚海洋领域互联互通、共建共享的交流平台,构建东亚海洋命运共同体的2020东亚海洋合作平台青岛论坛如期举办,展示的不仅是率先复苏的中国信心,更是海洋产业全球合作的发展力量。

务实里的优势与急迫

重视市场和资本、重视研发成果、重视解决方案和产业落地,务实里看得出青岛放大自身海洋优势的底气,也看得出青岛在补上海洋短板层面的急迫。

2019年,青岛海洋生产总值占比提升到28.7%,海洋经济已成为青岛城市经济发展的重要支柱。青岛汇聚了国内一流的海洋高校、科研院所及海洋高端人才,拥有约占全国五分之一的涉海科研机构、三分之一的部级以上涉海高端研发平台,涉海两院院士占全国27.7%,有全国唯一的国家海洋科学试点实验室、国家深海科考基地。

不过青岛的海洋产业也有自己的短板。在“海洋攻势”作战方案中,海洋产业转型跨越、海洋科技创新引领、高水平对外开放、海洋港口提质增效、海洋生态环境保护、滋养海洋文化根脉这6场硬仗的提出,表明青岛很清楚自身的比较劣势何在,最突出的无疑就是:

青岛海洋科教实力雄厚,海洋企业却是“短腿”。

根据《青岛市海洋高技术产业重点技术领域专利创新研究报告(2019)》,青岛在海洋领域有效授权专利总量居国内领先城市第二位,仅次于北京,超出深圳1267件。但是,青岛海洋技术创新能力前10强,全部被青岛高校、科研院所包揽,青岛的企业海洋专利授权量为648件,占比为30.1%,排名下滑至13位,低于前15名城市45.5%的平均占比。

如何打破产学研合作的“最后一公里”也是青岛面临的问题。报告显示,青岛高校、企业、科研院所相互之间合作较少,合作申请占比不足7.0%,呈各自为战状态。

青岛的海洋优势无法有效转变为海洋商品。

本次论坛以及博览会上如此重视合作、重视企业,正是青岛正视自身短板的务实之举,力图让更多市场逻辑、资本力量支撑下的优质资源落地青岛,把海洋优势真正变成优势产品。

扩大合作

双循环中的青岛海洋产业航向

截至目前,已有深圳、上海、青岛、天津、大连、宁波、舟山等七个城市,提出要“建设全球海洋中心城市”,中央更是明确表态“支持深圳加快建设全球海洋中心城市”。

面对深圳、上海这种国际化城市,青岛的城市能级显然要低一档,因此在产业孵化、现代服务等方面也存在巨大差距。但是,在“建设全球海洋中心城市”上,青岛与其它城市并非零和竞争,而是竞合关系,是一种可以立足差异、彰显特色、互为补充的双赢合作。

以青岛的海洋科研优势,以胶东五市的人口规模、产业结构和市场基础,青岛以及胶东本身在海洋产业中的市场吸引力是足够的,青岛要做的,就是要通过更深层次的开放、更广范围的合作,彰显优势的同时引进改革发展的外力,共同推动海洋产业的发展。

根据伦敦、纽约、东京等城市的发展经验来看,要成为全球海洋中心城市,需要承担起海洋航运服务中心、海洋产业集聚中心、海洋科技教育中心、海洋文化交流中心的功能。这当中,科研优势是青岛最大的优势,港口优势也是青岛的长板之一,但在贸易金融、文化创意、产业聚集等层面,青岛与深圳、上海等城市仍有差距。

不过以中国的区域经济发展格局和经济体量,以及全球经济的发展需求来看,“海洋中心”不会是孤立的一点,而是由在合适的区位、具备相应功能的城市,连成的一张网。因此,由于区位、产业结构等差异,以及在全球经济格局中的“生态位”不同,青岛与深圳、上海等先进城市,也存在巨大的“全球海洋中心城市”共建合作基础。

目前,双循环发展格局已经成为接下来各个城市找准自身定位的基准坐标,而双循环一定是打通东西南北的大循环。作为贯通南北、连接东西的双节点城市,青岛应该将双节点带来的开放优势也运用到海洋产业发展中去,扩大合作,让开放优势为代表开放的海洋赋能。

去年以来,青岛陆续向深圳、上海派出了多批次的体悟实训干部,这些干部都是一个个的资源连接平台、配置节点。深圳的产业基础、上海的现代服务业优势,都应该像本次论坛上的一场场精准对接会一样,被精准引进青岛。深圳和上海在“建设全球海洋中心城市”上的巨大比较优势,不代表就会成为青岛的比较劣势,只要找准契合点、遵循市场逻辑、善用资本力量,他山之石同样可以成为青岛的发展外援。

面朝大海,开放合作会带来风起潮涌。